Home Startseiten

Juni 2024

Obwohl auch er für den von einigen Krisen heimgesuchten Weiterbau der Kolossalstatue im Teutoburger Wald bei Detmold spendete, unterließ es Heinrich Heine keineswegs, in seinem Versepos „Deutschland. Ein Wintermärchen“ neben den vielen satirisch bedachten Orten Deutschlands auch den Teutoburger Wald als Schlachtfeld des sagenumwobenen Sieges über die Römer im Jahre 9 n. Chr. mit lyrischem Spott zu überziehen. Als das gewaltige Hermannsdenkmal 1875 nach 37-jähriger Bauzeit von seinem Bauherrn Ernst von Bandel endlich der Öffentlichkeit übergeben werden kann, ruht Heinrich Heine bereits fast zwei Jahrzehnte auf dem Montmartre-Friedhof in Paris. Foto Hermannsdenkmal: LVL.

Literaturlandschaften e.V.

Das ist der Teutoburger Wald,

den Tacitus beschrieben,

das ist der klassische Morast,

wo Varus steckengeblieben.

Hier schlug ihn der Cheruskerfürst,

der Hermann, der edle Recke;

die deutsche Nationalität,

die siegte in diesem Drecke.

Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann,

mit seinen blonden Horden,

so gäb es deutsche Freiheit nicht mehr,

wir wären römisch geworden.

(…)

O Hermann, dir verdanken wir das!

Drum wird dir, wie sich gebühret,

Zu Detmold ein Monument gesetzt;

Hab selber subskribieret.

Aus: Heinrich Heine

„Deutschland. Ein Wintermärchen“, 1844

Mai 2024

Neben seinen markantesten Visitenkarten in der Weltliteratur, den Novellen „El Greco malt den Großinquisitor“ (1936) und „Wir sind Utopia“ (1942), setzte der schon zu Lebzeiten mit Millionenauflagen präsente Autor Stefan Andres (1906 Trittenheim/Mosel – 1970 Rom) mit seinem 1953 erschienenen weitgehend biographischen Roman „Der Knabe im Brunnen“ seiner Heimat ein einzigartiges Denkmal. Er bediente sich dabei unter anderem eines literarisierten Moselfränkisch, der Sprache seiner Kindheit, die vor allem die Dialoge wunderbar lebendig werden lässt. Das Foto zeigt den Weinort Trittenheim, gesehen aus der im Textauszug genannten „Höhe“. Foto: Wolfgang Keil.

Literaturlandschaften e.V.

Nun kamen wir auf die Höhe, wo der Weg aus dem kleinen Tal der Dhron in das große Moseltal hinüberläuft. Ich fühlte, wie mein Blick, der drunten am Bach immer gegen den Berg anstieß, in die Ferne fliegen konnte, weiter und noch weiter.

„Dat is de Mosel“, sagte mein Vater, und sein langer Finger wies in die Tiefe vor uns.

Was mir bis dahin nur aus den Worten der andern bekannt war, nun sah ich es. Der grünglänzende und gewundene Wasserlauf, das Flusstal, die Weinberge, die blauen Höhe der Eifel – alles war nun zu mir gekommen, so wie ich zu ihm. Während ich schaute, fühlte ich mich angeschaut vom Fluss und von den Bergen. Und mir war, als hätten sie auf mich ebenso gewartet wie ich auf sie. Eine große Freude schaukelte mich, das Schütteln der alten Chaise hatte nun etwas mit dieser Freude zu tun, mit dieser stillen Lust der Augen, so hoch oben im Licht zu fahren.

„Da“, sagte der Vater, „jetzt siehste den Berg Kron besser. Hier oben hat de Kaiser Konstantin sein Haus gehabt. Hier oben is ihm der Herrgott erschienen un hat ihm gesagt, dat er Christ werden müsst.“

Ich nickte nur – wer der Kaiser Konstantin war, wusste ich nicht; aber dass ihm der Herrgott hier oben erschienen war, das konnte man diesem Berg über dem Fluss ansehen.

„Da unten is Trittenheim“, sagte der Vater und zeigte auf die Häuser hinab, die jenseits der Mosel in der Sonne lagen und mit ihren dunklen Schieferdächern wie ein gewürfeltes Tischtuch aussahen.

„Un dat Haus mit dem Turm is de Kirch.“

„Wat is dat – en Turm?“

„En Turm? – Dat is en Turm, wo die Glocken drin sein un die Uhr. Wart, in Leiwen zeig ich dir en Kirchturm.“

„Un wat is dat?“ ich zeigte auf die kleinen Bäumchen, die von oben bis unten Blätter hatten und alle an einen Stab

gebunden waren.

„Dat is en Wingert. An den Weinstöcken wachsen die Trauben, un aus denen macht man den Wein.“

Aus: Stefan Andres, Der Knabe im Brunnen. Roman (1953)

April 2024

Noch muss der Reisende das alte Nikolaitor der Stadt Eisenach passieren, wenn er vom Bahnhof aus in die Innenstadt möchte. Das einzige mittelalterliche Tor der Stadt, allen Abbruchgelüsten trotzend, ist nach fast einem Jahrtausend gemächlicher Fußgänger-, Ochsen- und Pferdegespannkontrolle nunmehr dem Autoverkehr ausgeliefert. Über allem aber und aus allen Himmelsrichtungen irgendwann sichtbar, die Wartburg mit ihrer ungebrochenen Ausstrahlung auf Thüringen, Deutschland und die Welt. Foto: Wartburg im Abendrot, Wartburg-Touristik Eisenach.

Literaturlandschaften e.V.

Von Gotha fuhren wir auf Eisenach zu, dicht am Fuß des sagenreichen Hörselberges vorüber. (…) Vor dem Nicolaitor von Eisenach bog ich mich weit aus dem Wagen, um am Torturm das altersgraue und verwitterte Steinbild Ludwigs des Bären, des Vaters von Ludwig dem Springer, des Erbauers der Stadt und der Wartburg, zu erschauen und zu grüßen, mich freuend, daß ich es noch auf seiner Stelle fand. (Anmerkung zum zitierten Text: Es steht heute leider nicht mehr.)

Dieses Mal konnte ich nur von unten hinauf zur lieben und gefeierten Wartburg grüßen, der ehrwürdigen Burgwarte Deutschlands, auf der ich oft so froh und so freudebewegt gestanden, zu der ich oft emporgestiegen im Frührot wie im Abendrot und von ihr mit einem unbeschreiblichen Wonnegefühl hinab auf die Blätterwogen eines grünen Meeres, auf die rauschenden Bergwälder geschaut. (…)

Während wir hinter Eisenach auf der romantischen Straße bergan fuhren, blickte von Zeit zu Zeit die Wartburg hinter den Bergen hervor, als gehe sie ein Stück Wegs mit uns Scheidenden und flüstre im Gesäusel des Frühlingswindes, daß wir sie und Deutschland nicht vergessen sollten.

(Ludwig Bechstein, Unterwegs im Reisewagen – Bilder aus Thüringen. Zitiert nach der 1988 im Greifenverlag zu Rudolstadt herausgegeben Ausgabe.)

März 2024

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Heinrich Heine den ersten lyrischen Loreley-Mythos, „Zu Bacharach am Rheine / wohnt eine Zauberin …“, von Clemens Brentano 1801 in Verse gebracht, gekannt hat. Und vermutlich hat es ihn durchaus gereizt, die bei Brentano noch Zauberin genannte ungewollte Verführerin in ein anderes, typisch heinesches lyrisches Gewand zu kleiden. Wie sehr ihm dies gelang, beweist seit 1824 der Siegeszug seiner „Loreley“ durch die in gewisser Weise sogar internationale Kulturgeschichte, wesentlich befördert von der sanften „gewaltigen Melodei“ des Komponisten Friedrich Silcher. Seit 2023 können Besucher aus aller Welt die von der Berliner Bildhauerin Valerie Otte geschaffene jüngste Inkarnation der Loreley auf ihrem Felsen 132 Meter über dem Rhein bei St. Goarshausen besuchen. Foto: ©Loreley Touristik_Sebastian Reifferscheid

Literaturlandschaften e.V.

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,

Daß ich so traurig bin;

Ein Mährchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,

Und ruhig fließt der Rhein;

Der Gipfel des Berges funkelt

Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet

Dort oben wunderbar;

Ihr gold’nes Geschmeide blitzet,

Sie kämmt ihr gold’nes Haar.

Sie kämmt es mit gold’nem Kamme,

Und singt ein Lied dabei;

Das hat eine wundersame,

Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe

Ergreift es mit wildem Weh;

Er schaut nicht die Felsenriffe,

Er schaut nur hinauf in die Höh’.

Ich glaube, die Wellen verschlingen

Am Ende Schiffer und Kahn;

Und das hat mit ihrem Singen

Die Lore-Ley gethan.

Heinrich Heine (1797-1856), 1824

Februar 2024

Der Ortswechsel des 53-jährigen Fritz Reuter (1810-1874) aus dem mecklenburgischen Neubrandenburg ins „fremde“ thüringische Eisenach hatte seine Gründe. Nicht zuletzt war es unter anderem das Bemühen von Ehefrau Luise, ihren überaus geselligen Mann den zu gern genossenen, seiner Gesundheit jedoch eher abträglichen Stammtischen Neubrandenburgs auf fürsorgliche Weise zu entziehen. 1868 bezog der im Laufe seines Lebens vom Schreiben wohlhabend gewordene Erfolgsautor in einem ehemaligen „wüsten, felsigen Berggarten“ seine dort nach eigenen Plänen im Stil der Neorenaissance erbaute Villa. Heute beherbergt das Haus neben dem Nachlass Reuters mit einer von der Stadt Eisenach 1895 erworbenen Sammlung die weltweit größte Richard -Wagner-Sammlung außerhalb Bayreuths. Foto: Copyright Stadt Eisenach.

Literaturlandschaften e.V.

Erster Eindruck vom im Sommer 1863 bezogenen neuen Wohnsitz Eisenach, mitgeteilt aus der vor dem Bau der eigenen Villa provisorischen Unterkunft im sogenannten Schweizerhäuschen am Schlossberg. Auszug aus einem Brief an den Freund Viktor Siemerling in Neubrandenburg.

„… vor mir liegen schöne Gärten und die Stadt Eisenach in dem Tale, rechts Landhäuser, Gärten und Höhen, links ein wunderschöner Wald, der sich bis zur Wartburg hinaufzieht und mit zwanzig Schritten von uns zu erreichen ist. Ebensoweit ist es bis zu den Anfängen der Stadt; und das liegt alles im köstlichsten Sonnenschein um uns her, und der liebe Gott schickt uns ab und an einen kleinen Regen, der es frisch erhält.“

Aus einem Brief an den Freund Ernst Boll, Neubrandenburg, vom 13. November 1863

„Eben komme ich mit meiner Frau und Freund Ziegler von der Wartburg – ein entzückendes Bild ! – Unten im Tal dicker Herbstnebel, die Bergspitzen kucken wie Inseln daraus hervor und oben die schönste, hellste Wintersonne, Frost und Rauhreif an allen Bäumen, ach ! Eisenach ist schön, ist wunderschön !“

Aus einem Brief vom 17. Januar 1867 an den Jugendfreund Löscher in Parchim

„Die Lage des Hauses ist noch schöner als das Haus selbst, es wird in einer Niesche liegen, die ich diesen Winter in den Fels habe sprengen lassen, gerade gegen Süden gelegen, in einem terrassierten, mit großen Bäumen bewachsenen Garten, vor mir, unmittelbar unter mir, das Helltal, welches mein lieber Nachbar, der Großherzog (Anm.: Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach, ein Verehrer Reuters), in einen Park bis zur Wartburg hinauf verwandeln will. Derselbe hat mir unaufgefordert Land zum geraden Gange, zum breiteren Wege und Umwenden vor dem Garten geschenkt. Rechts sehen wir die Wartburg, links ins Marien- und Johannistal. Den Riß des Baues hat der Professor Bohnstedt in Gotha gemacht, den Garten legt Jühlke in Sanssouci an, ein langjähriger Freund von mir und Nachfolger von Lennè.“

(Textauswahl: Hartfried Räder, Eisenach)

Januar 2024

Der berühmte Verfasser des „Messias“, Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), besuchte 1764 als Gast des Grafen Bernstorff zum ersten Mal das Gut Stintenburg auf der gleichnamigen Insel im Schaalsee, heute Teil der Gemeinde Zarrentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Verbindung zur Bernstorff‘schen Familie gestaltete sich im Laufe der Jahre so eng, dass der Dichter später der Gesamtausgabe seiner Lyrik die Widmung „An Bernstorff“ voranstellte. Bei einem seiner beiden Aufenthalte auf der Insel entstand die Ode „Stintenburg“, ein ungewöhnlich frühes Beispiel jener lyrischen Richtung, die heute bevorzugt als „nature writing“ bezeichnet wird. Aufgrund ihrer Lage im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet präsentiert sich die Insel noch immer in fast unberührter Natur. Foto: Axel Kahrs (2023).

Literaturlandschaften e.V.

Stintenburg

Insel der froheren Einsamkeit,

Geliebte Gespielin des Wiederhalls

Und des Sees, welcher itzt breit, dann, versteckt

Wie ein Strom, rauscht an des Walds Hügeln umher,

Selber von steigenden Hügeln voll,

Auf denen im Rohr die Moräne weilt,

Sich des Garns Tücke nicht naht, und den Wurm

An dem Stahl, leidend mit ihm, ferne beklagt.

Flüchtige Stunden verweilt‘ ich nur

An deinem melodischen Schilfgeräusch;

Doch verlässt nie dein Phantom meinen Geist,

Wie ein Bild, welches mit Lust Geniushand

Bildete, trotzt der Vergessenheit!

Der Garten des Fürsten verdorrt, und wächst

Zu Gesträuch, über des Strauchs Wildniss hebt

Sich der Kunst meisterhaft Werk daurend empor.

Friedrich Gottlieb Klopstock, „Stintenburg“

(Die ersten 4 von insgesamt 15 Strophen)

Dezember 2023

„Du wirst nicht fallen, mein geliebter Turm“, hatte der Dichter Reinhold Schneider in seinem Sonett „Der Turm des Freiburger Münsters“ zehn Monate vor dem vernichtenden Bombenangriff geschrieben, der Freiburg im November 1944 in Schutt und Asche legte. Und wider alle Zerstörungslogik ging sein Wunsch in Erfüllung. Wie durch ein Wunder blieb der prächtige Bau des Münsters – dessen einzigartiges „Kunstwerk gen Himmel“ oft als „schönster Turm der Christenheit“ bezeichnet wurde – inmitten der völlig zerstörten Innenstadt stehen. Der Fotoblick richtet sich vom Schlossberg auf das Münster.

Foto: Freiburg-Winter-Copyright-FWTM-Bender

Literaturlandschaften e.V.

Der Stadtkern liegt gerundet um den Münsterplatz. Soweit man in dieser so prachtvoll ungeometrischen Stadt derlei Begriffe anwenden darf, möchte man sagen, Schwabentor und Martinstor seien die Ausgangspunkte der beiden Achsen, deren Schnittpunkt ungefähr am Münsterplatz liegt … Das Münster hat die ebenmäßige, reine, in der Schöpfung selber beschlossene Lieblichkeit einer Blume, die nicht nur selbst zur Vollkommenheit gewachsen ist, sondern auch auf jenem Erdenfleck und in jener Umgebung steht, mit denen ihre Natur sich in Harmonie befindet. Ein Platz umzieht das Münster, ein Kranz schöner Häuser den Platz, ein Kranz von Bergen das Ganze, so hebt die Kirche sich schlank und ruhevoll aus dem Kelch.

Werner Bergengruen, Deutsche Reise, 1933/34

November 2023

Noch konnte von einem „Denkmal“ vor dem Gotteshaus der kleinen Gutsherrschaft Ribbeck keine Rede sein, als die „Bauern und Büdner“ des Ortes „mit Feiergesicht“ im Juni 1759 durch die Kirchentür schritten, um ihrem Patron Hans-Georg von Ribbeck die letzte Ehre zu erweisen. Erst der Dichter Theodor Fontane schaffte 130 Jahre später die Voraussetzung dafür, das havelländische Dorf, seinen Gutsherrn und dessen Birnen in die Unsterblichkeit zu befördern. Birnbaum (1911 vom Sturm gefällt) und Doppeldachhaus stehen längst nicht mehr, aber nach wie vor spendet dem Ort und der Region „Segen noch immer die Hand“ des unzähligen Generationen von Schulkindern zumeist lebenslang im lyrischen Gedächtnis beheimateten „Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“. Foto: Tourismusverband Havelland e. V. / Steven Ritzer. Keramikskulptur: Juliane E. Gansen.

Literaturlandschaften e.V.

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,

ein Birnbaum in seinem Garten stand,

und kam die goldne Herbsteszeit

und die Birnen leuchteten weit und breit,

da stopfte, wenn ′s Mittag vom Turme scholl,

der von Ribbeck sich beide Taschen voll,

und kam in Pantinen ein Junge daher,

so rief er: „Junge, wiste ′ne Beer?“

Und kam ein Mädchen, so rief er: „Lütt Dirn,

kumm man röwer, ick hebb ′ne Birn.“

So ging es viel Jahre, bis lobesam

der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.

Er fühlte sein Ende. ′s war Herbsteszeit,

wieder lachten die Birnen weit und breit,

da sagte von Ribbeck: „Ich scheide nun ab.

Legt mir eine Birne mit ins Grab.“

Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus

trugen von Ribbeck sie hinaus,

alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht

sangen: „Jesus meine Zuversicht“,

und die Kinder klagten, das Herze schwer:

„He ist dod nu. Wer giwt uns nu ′ne Beer?“

So klagten die Kinder. Das war nicht recht,

ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht,

der neue freilich, der knausert und spart,

hält Park und Birnbaum strenge verwahrt.

Aber der alte, vorahnend schon

und voll Mißtrauen gegen den eigenen Sohn,

der wußte genau, was damals er tat,

als um eine Birn′ ins Grab er bat,

und im dritten Jahr aus dem stillen Haus

ein Birnbaumsprößling sproßt heraus.

Und die Jahre gehen wohl auf und ab,

längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,

und in der goldnen Herbsteszeit

leuchtet ′s wieder weit und breit.

Und kommt ein Jung′ übern Kirchhof her,

da flüstert′ s im Baume: „Wiste ′ne Beer?“

Und kommt ein Mädel, so flüstert ′s: „Lütt Dirn,

kumm man röwer, ick gew di ′ne Birn.“

So spendet Segen noch immer die Hand

des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.

Theodor Fontane, 1889

Oktober 2023

Es ist eine bewegte Geschichte um das Heine-Gedenken in Hamburg. Am schönsten und erfolgreichsten gewährleistet ist es wohl im einst von Heinrich Heines Onkel Salomon im Stadtteil Ottensen errichteten Gartenhaus an der Elbchaussee, das heute mit einem erstklassigen Kulturprogramm für eine zeitgemäße Erinnerung sorgt. Das 1982 errichtete Heine-Denkmal am Rathausmarkt (hier von der Rückseite mit Blick des Dichters auf die im August 2023 am Rathaus sichtbare Regenbogenfahne des Christopher Street Day) sorgte dagegen von Anfang an für Streit. Hannes Wader hat dem Denkmal mit seinem Lied „Denkmalsbeschreibung“ vielleicht die größte Referenz erwiesen. Darin heißt es „… er krümmt seinen Rücken / wie unter Schlägen, / aber sein Mund formt stolze Worte …“ Foto: Literaturlandschaften e.V.

Literaturlandschaften e.V.

Inschrift Sockel I

Sein Denkmal 1926 im Stadtpark eingeweiht wurde 1933 vom NS-Gewaltregime abgerissen, später zu Kriegszwecken eingeschmolzen, seine Bücher wurden verbrannt. 1982 errichteten ihm Bürger und Senat dieses neugestaltete Denkmal als Mahnung zur Humanität für die er zeitlebens kämpfte.

Inschrift Sockel II

Ich habe nie großen

Wert gelegt auf

Dichter-Ruhm, und

ob man meine Lieder

preiset oder tadelt,

es kümmert mich

wenig,

aber ein Schwert

sollt ihr mir auf

den Sarg legen,

denn ich war ein

braver Soldat im

Befreiungskriege

der Menschheit.

Heinrich Heine, 1829

September 2023

Wie launisch die Zeitgeschichte mit ihren Ehrenbezeigungen in Form von Denkmälern, Gebäuden oder Straßennamen umspringt, beweist in der Klassikerstadt Weimar auch das heute als „Grand Hotel Russischer Hof“ firmierende Traditionshotel. Der Absender der historischen Postkarte vom 27. August 1914 sieht sich schon nach wenigen Wochen Krieg mit dem jetzt feindlichen Russland veranlasst, die erworbene Postkarte zu korrigieren. Wenig später prangt der neue Name „Fürstenhof“ auch an der Fassade. Er hält sich bis nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem ein „Russischer Hof“ in Weimar wieder höchst willkommen ist. Einen historischen Gastbericht aus der Zeit freundlicher deutsch-russischer Beziehungen, wenn auch „eiskalter Art“, verdanken wir dem Dichter Iwan Turgenjew (1818-1883). Foto: Literaturlandschaften, Sammlung Historische Postkarten.

Literaturlandschaften e.V.

An Ludwig Pietsch (Berlin), Weimar, Hôtel de Russie, Sonntag, 13. Februar 1870.

„Lieber Pietsch, die ganze Familie ist hier seit einigen Tagen – und friert! Friert ganz erbärmlich! Die Kälte ist schneidend – die Häuser in Weimar sind aus alten Kartonbogen gebaut und mit altem Speichel karg zusammengekittet. – In meinem Zimmer kann ich trotz rasender, anhaltender Heizung nicht über 7 Grad bekommen! Nachts friert das Wasser in den Gläsern, und ich erwache mit Eiszapfen am Bart. Der einzige Gedanke – ist Feuer, Feuer, Wärme! Alle haben den Schnupfen, husten sprechen mit rauhen, tiefen Baßstimmen. – Alle tragen alle ihre Sachen auf einmal auf dem Leib, sehen sich mit stieren, verglasten Blicken an – und die Idee, in derselben Stadt zu wohnen, wo das edle Dichterpaar wirkte – hat absolut keinen Wert und übt nicht den mindesten Einfluß auf das Gemüt! Ja, man fühlt sich zur Vermutung geneigt, die beiden dicken bronzenen Herren da vor dem Theater können wohl durch ihre Mentalität die Kälte noch vergrößern – und ein geheimer Ingrimm überschleicht das Herz! – Eine Ursache mehr – dem Goethe sein Übersiedeln nach Weimar nicht zu verzeihen! – An keine Arbeit ist natürlich nicht zu denken! … Auf meinem Olymp herrschen jetzt nur Jupiter-Husten, Juno-Halsbräune, Apollo-Schnupfen und Venus-Bronchitis! Amor ist ein kleiner Eisbär – und macht Purzelbäume im Schnee!“

August 2023

Es war vor allem die 1556 gegründete Klosterschule, die später als theologisches Seminar den Ruhm Blaubeurens weit über die Schwäbische Alb hinaustrug. Unvergänglichen literarischen Ruhm jedoch erlangte die Stadt mit der Geschichte von der schwermütigen Wassernixe, die ihrem Gemahl nur tote Kinder gebar und deshalb in den geheimnisvollen Quellteich Blautopf verbannt wurde. Als „Historie von der schönen Lau“ nahm Eduard Mörike das Kunstmärchen 1853 als eigenständige Erzählung in „Das Stuttgarter Hutzelmännlein“ auf. Es geht gut aus, das Märchen von der „schönen Lau“. Nach fünfmaligem Lachen kann sie den über sie verhängten Bann brechen und Mutter werden.

Foto: „Schöne Lau“, Stadt Blaubeuren.

Literaturlandschaften e.V.

Der Blautopf ist der große runde Kessel eines wundersamen Quells bei einer jähen Felsenwand gleich hinter dem Kloster. Gen Morgen sendet er ein Flüsschen aus, die Blau, welche der Donau zufällt. Dieser Teich ist einwärts wie ein tiefer Trichter, sein Wasser von Farbe ganz blau, sehr herrlich, mit Worten nicht wohl zu beschreiben; wenn man es aber schöpft, sieht es ganz hell in dem Gefäß.

Zu unterst auf dem Grund saß ehmals eine Wasserfrau mit langen fließenden Haaren. Ihr Leib war allenthalben wie eines schönen, natürlichen Weibs, dies eine ausgenommen, dass sie zwischen den Fingern und Zehen eine Schwimmhaut hatte, blühweiß und zärter als ein Blatt vom Mohn.

(…) Nun ist zu wissen, dass die schöne Lau nicht hier am Ort zu Hause war; vielmehr war sie, als eine Fürstentochter, und zwar, von Mutterseiten her halbmenschlichen Geblüts, mit einem alten Donaunix am Schwarzen Meer vermählt. Ihr Mann verbannte sie, darum, dass sie nur tote Kinder hatte. Das aber kam, weil sie stets traurig war, ohn einige besondere Ursach. Die Schwiegermutter hatte ihr geweissagt, sie möge eher nicht eines lebenden Kindes genesen, als bis sie fünfmal von Herzen gelacht haben würde. Beim fünften Male müsste etwas sein, das dürfe sie nicht wissen, noch auch der alte Nix. Es wollte aber damit niemals glücken, soviel auch ihre Leute deshalb Fleiß anwendeten; endlich da mochte sie der alte König ferner nicht an seinem Hofe leiden und sandte sie an diesen Ort, unweit der obern Donau, wo seine Schwester wohnte.

Eduard Mörike, „Die Historie von der schönen Lau“, 1853 (Auszug)

Juli 2023

Dem 1808 geborenen Schöpfer des noch heute lebendigen Liedes „An der Saale hellem Strande“ Franz Kugler war selbst kein langes Leben beschieden. Der Professor für Kunstgeschichte und erfolgreiche Schriftsteller starb schon mit 50 Jahren und wurde auf dem Alten St.-Matthäus-Friedhof in Berlin Schöneberg beigesetzt. Bis heute pflegt die Stadt Berlin seine Ruhestätte als Ehrengrab. Dies wohl hauptsächlich wegen seines Gedichts, das, vertont, zu einem bekannten Volkslied wurde. Der 18-jährige Student hatte es „in einer schönen Sommernacht“ während seines Aufenthalts auf der Rudelsburg bei Bad Kösen geschrieben. Foto: Saale-Unstrut-Tourismus e.V. / Wolfgang Kubak

Literaturlandschaften e.V.

An der Saale hellem Strande

Stehen Burgen stolz und kühn.

Ihre Dächer sind gefallen,

Und der Wind streicht durch die Hallen,

Wolken ziehen drüber hin.

Zwar die Ritter sind verschwunden,

Nimmer klingen Speer und Schild;

Doch dem Wandersmann erscheinen

In den altbemoosten Steinen

Oft Gestalten zart und mild.

Droben winken holde Augen,

Freundlich lacht manch rother Mund.

Wandrer schauet in die Ferne,

Schaut in holder Augen Sterne,

Herz ist heiter und gesund.

Und der Wandrer zieht von dannen,

Denn die Trennungsstunde ruft;

Und er singet Abschiedslieder,

Lebewohl tönt ihm hernieder,

Tücher wehen in der Luft.

Franz Kugler, 1826

(Erstdruck „Skizzenbuch“ 1830)

Juni 2023

„Eine der sieben schönst gelegenen Städte der Welt“ soll Alexander von Humboldt die „Dreiflüssestadt“ („Wo Werra sich und Fulda küssen …“), heute offiziell Hann. Münden gesprochen und geschrieben, genannt haben. Zur Erinnerung an den berühmtesten ehemaligen Mitbewohner pflegt Hann. Münden das Grab des sagenumwobenen Chirurgen Doktor Johann Eisenbart („… kurier die Leut auf meine Art“ …), der im November 1727 hier trotz seiner bei Patienten gelegentlich erfolgreichen Wunderheilerkünste im Alter von 64 Jahren verstarb. Die Dichterin und Historikerin Ricarda Huch hat der Stadt ein eigenes Porträt gewidmet. Foto: Hann. Münden Marketing GmbH.

Literaturlandschaften e.V.

Die hübschen Fachwerkhäuser veranschaulichen durchweg das gesetzte, festgefügte, sinnige, humorvolle Wesen mittelalterlicher Handwerkerschaft; da ist nichts, was sich spreizt, was sich hervortun oder blenden möchte. Die ganze kleine Inselstadt, die sich nur nach einer Seite ausdehnen kann, ist aus der Natur gewachsen und stimmt mit ihr überein. Strom und Berge und Wälder sind von mäßiger Höhe und Stärke, sanft bewegt, lieblich, dem Auge wohltuend. Beinah von jedem Punkte der alten Stadt aus erblickt man das Waldgrün der Hügel und die jungen Wasser. Die beiden Kirchen sind in ihrer schlichten Tüchtigkeit der Umgebung angemessen. Sankt Ägidien, sehr alt und klein, wie eine Dorfkirche, hat einen drolligen Turm mit überkragenden, nach oben zu breiter werdenden Stockwerken und einer barocken Haube … Schöner und kunstvoller als Sankt Ägidien ist Sankt Blasien, die Hauptkirche.

Ricarda Huch, „Hannoversch-Münden“, in: „Im alten Reich – Lebensbilder deutscher Städte: Der Norden“, 1927

Mai 2023

Obwohl es seine sprachliche Geburt dem Dithmarscher Platt verdankte, eroberte das kleine Gedicht „Min Jehann“ von Klaus Groth – erstveröffentlicht in der Gedichtsammlung „Quickborn“ – in kurzer Zeit ganz Deutschland und trug bis heute wesentlich zum Ruhm des 1819 in Heide/Holstein geborenen Dichters bei. Groths Geburtshaus gehört heute (einschließlich der sich rechts anschließenden Häuser) zur Museumsinsel Lüttenheid.

Foto: Museumsinsel Lüttenheid.

Literaturlandschaften e.V.

Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann,

Do weer de Welt so grot!

Wi seten op den Steen, Jehann,

Weest noch? bi Nawers Sot.

An Hȩben seil de stille Maan,

Wi segen, wa he leep,

Un snacken, wa de Himmel hoch

Un wa de Sot wul deep.

Weest noch, wa still dat weer, Jehann?

Dar röhr keen Blatt an Bom.

So is dat nu ni mehr, Jehann,

As höchstens noch in Drom.

Och nȩ, wenn do de Scheper sung,

Alleen int wide Feld:

Ni wahr, Jehann? dat weer en Ton!

De eenzige op de Welt.

Mitünner in’e Schummerntid

Denn ward mi so to Mot,

Denn löppt mi’t langs den Rügg so hitt,

As domals bi den Sot.

Denn dreih ik mi so hasti um,

As weer ik nich alleen:

Doch allens, wat ik finn, Jehann,

Dat is – ik sta un ween.

(Anm: Nawers Sot – Nachbars Brunnen)

Klaus Groth (in der Quickborn-Originalschreibweise)

Bekannteste Vertonung von Hannes Wader (1974) s. auch Youtub

April 2023

Es waren Flüchtlinge aus Mähren, die 1722 in der Oberlausitz eine Bleibe fanden und ihrer neuen Heimat den Namen Herrnhut gaben. Niemand konnte ahnen, dass die von diesem Namen abgeleitete, sich im Laufe der Zeit entwickelnde Herrnhuter Brüdergemeine (bis heute ohne „d“) unter dem Schutz des Landesherrn Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760) zu einer beispiellosen Einflussgröße nicht nur der deutschen Kirchen- und Kulturgeschichte werden würde. Neben einem elementaren Einfluss auf das Bildungswesen vergangener Jahrhunderte war und ist es vor allem die hymnologische Hinterlassenschaft des Grafen Zinzendorf, die das protestantische Gesangbuch dominierte und das religiöse Empfinden von Generationen prägte. Darunter vor allem der Liedklassiker „Jesu, geh voran“, inzwischen auch im katholischen „Gotteslob“. Im heutigen Herrnhut mit vielen historischen Gebäuden und einem markanten „Gottesacker“ auch das Denkmal des Grafen.

Foto Zinzendorf-Denkmal: Konrad Fischer, Herrnhut.

Literaturlandschaften e.V.

Jesu, geh voran

auf der Lebensbahn!

Und wir wollen nicht verweilen,

dir getreulich nachzueilen;

führ uns an der Hand

bis ins Vaterland.

Soll’s uns hart ergehn,

lass uns feste stehn

und auch in den schwersten Tagen

niemals über Lasten klagen;

denn durch Trübsal hier

geht der Weg zu dir.

Rühret eigner Schmerz

irgend unser Herz,

kümmert uns ein fremdes Leiden,

o so gib Geduld zu beiden;

richte unsern Sinn

auf das Ende hin.

Ordne unsern Gang,

Jesu, lebenslang.

Führst du uns durch raue Wege,

gib uns auch die nöt’ge Plfege;

tu uns nach dem Lauf

deine Türe auf.

Home Startseite März 2023

Jahrhundertelang lag es unter dem Schutz der Burg Rolandseck, das Kloster Nonnenwerth auf der Rheininsel zwischen Remagen-Rolandswerth und Bad Honnef. Bereits im Dreißigjährigen Krieg war die Burg zur Ruine geworden, und nur noch ein Mauerbogen, bekannt als Rolandsbogen, erinnerte an die einstige Feste hoch über dem Fluss. Als auch er in der Silvesternacht 1839 einstürzte, sorgte der bekannteste Lyriker seiner Zeit, Ferdinand Freiligrath (1810-1876), für einen nationalen Aufschrei. Er führte schließlich zum Wiederaufbau des romantischen Mauerwerks. Das schönste Andenken an Rolandsbogen und Nonneninsel jedoch schuf der Bonner Germanist und Dichter Karl Simrock, dessen Ballade vom entgegen vorheriger Todesnachricht aus der Schlacht heimkehrenden Ritter Roland und der aus Verzweiflung über den vermeintlichen Tod des Geliebten im Kloster entsagenden Hildegund noch immer „unsterblich ergreifend“ zu berichten weiß.

Foto Kloster Nonnenwerth: Peter Lüdtke / Stadt Remagen

Literaturlandschaften e.V.

Das Kloster beschaut sich mitten im Rhein;

Noch hallen die Glocken im Tal.

Da schallt ein Huf, wer mag es sein?

Der Tote von Roncesval?

Nein Roland selbst, er leibt und lebt:

Ja, wärest du, wärest du tot!

Denn wisse, daß sie das Kloster begräbt,

Die dir zu leben gebot.

Und begräbt das Kloster Schön Hildegund,

So setz‘ ich mich hier auf den Stein

Und schaue zeitlebens zum Tode wund

Hinab auf das Kloster im Rhein.«

Im Kloster betete Hildegund,

Held Roland saß auf dem Stein

Und schaute zeitlebens zum Tode wund

Hinab auf das Kloster im Rhein.

Karl Simrock (1802-1876), „Rolandseck“ (Auszug)

Home Startseite Februar 2023

Es war der ehemalige Kommilitone Johann Wolfgang Goethe, der die Lebensgeschichte des Freundes Johann Heinrich Jung aus der Straßburger Studentenclique und inzwischen in Elberfeld ansässigen Arztes unter dem Titel „Henrich Stillings Jugend“ 1777 heimlich zum Druck beförderte. Mit den späteren Fortsetzungsbänden „Jünglingsjahre“ und „Wanderschaft“ begeisterte sie als Bestseller über Generationen bis ins 20. Jahrhundert. Jung-Stilling (nach den „Stillen im Lande“) gelangte als Schriftsteller, legendärer Augenoperateur und später Professor für Kameralwissenschaften zu großem Ruhm. Ein Schauplatz seiner „Jugend“ ist die – heute restaurierte – Ruine der Ginsburg bei Hilchenbach im Siegerland. Auf dem Foto die Ginsburg mit dem in den 1960er Jahren wieder aufgebauten und heute vielfach genutzten Turm. Foto: Klaus-Peter Kappest

Literaturlandschaften e.V.

Beinahe anderthalb Jahre war Henrich Stilling alt, als Dortchen an einem Sonntagnachmittag ihren Mann ersuchte, mit ihr nach dem Geißenberger Schlosse zu spazieren. Noch niemalen hatte ihr Wilhelm etwas abgeschlagen. Er ging mit ihr. Sobald sie in den Wald kamen, schlungen sie sich in ihre Arme und ging Schritt vor Schritt unter dem Schatten der Bäume und dem vielfältigen Zwitschern der Vögel den Berg hinauf.

Indem sie so redeten, kamen sie zu den Ruinen des Schlosses auf die Seite des Berges und empfanden die kühle Luft vom Rhein her und sahen, wie sie mit den langen, dürren Grashalmen und Efeublättern an den zerfallenen Mauern spielte und darumpfiff. „Hier ist recht mein Ort“, sagte Dortchen, „hier müßte ich wohnen. Erzähle mir doch noch einmal die Geschichte vom Johann Hübner, der hier auf dem Schlosse gewohnt hat. Laß uns aber hier auf dem Wall gegen die Mauern über sitzen. Ich dürfte um die Welt nicht zwischen den Mauern sein, wenn du das erzählst, denn ich graue immer, wenn ich’s höre.“

(Aus: „Henrich Stillings Jugend“. Schilderung eines Spaziergangs des kleinen Henrich mit den Eltern Wilhelm und Dortchen zur Ruine der Ginsburg; im Roman das „Geißenberger Schloss“)

Home Startseite Januar 2023

Das alte Steintor vor dem Brunnen musste bereits 1828 der Stadtplanung weichen, und etwa ein Jahrhundert später fiel die hier seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts jährlich aufblühende Linde einem Sturm zum Opfer (sie wurde natürlich ersetzt). Nichts aber kann bis heute den – mündlicher Überlieferung entsprungenen – Mythos entzaubern, der junge Wanderer Wilhelm Müller (1794–1827) aus Dessau habe unter dieser Linde sein später zum bekanntesten Lied in Franz Schuberts „Winterreise“-Zyklus gewordenen „Am Brunnen vor dem Tore“ geschrieben. Foto: Stadt Bad-Sooden-Allendorf.

Literaturlandschaften e.V.

Am Brunnen vor dem Tore

Da steht ein Lindenbaum:

Ich träumt’ in seinem Schatten

So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde

So manches liebe Wort;

Es zog in Freud und Leide

Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt’ auch heute wandern

Vorbei in tiefer Nacht,

Da hab’ ich noch im Dunkel

Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,

Als riefen sie mir zu:

Komm her zu mir, Geselle,

Hier findst Du Deine Ruh’!.

Die kalten Winde bliesen

Mir grad’ in’s Angesicht;

Der Hut flog mir vom Kopfe,

Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde

Entfernt von jenem Ort,

Und immer hör’ ich’s rauschen:

Du fändest Ruhe dort!

Wilhelm Müller,

„Am Brunnen vor dem Tore“, 1827

von Franz Schubert

im Zyklus „Winterreise“ vertont.

Home Startseite Dezember 2022

Bevor Millionen Menschen in aller Welt in der Weihnachtszeit sein Lied „O du fröhliche“ anstimmen, versammeln sich Verehrer des Liederdichters und Waisenhausgründers Johannes Daniel Falk (1768-1826) bereits am 28. Oktober eines Jahres an seinem Grab auf dem Historischen Friedhof in Weimar, um dem Verfasser ein Geburtstagsständchen zu bringen. Auf dem berühmten Friedhof gehört Falks Familiengrab zu den Adressen, an denen alle Besucher stehen bleiben, um den von ihm selbst entworfenen Grabspruch zu lesen. Auf dem Foto aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sind noch jene ersten beiden „grünen Linden“ zu sehen. Sie mussten wegen ihres Wuchses später entfernt werden. Zwei neue schlanke Lindenstämme haben inzwischen das topographische Patronat für Falks Grabspruch übernommen. Auf dem Bild links neben Familie Falk die Grabstätte von Ottilie, Walther, Wolfgang und Alma von Goethe. Historisches Foto: Ursula Michel.

Literaturlandschaften e.V.

Grabspruch im Originalschriftzug: „Unter diesen grünen Linden“

Bei seinem Gang über den Historischen Friedhof in Weimar am 4. Juli 1912 notierte Franz Kafka an dieser Stelle in sein Tagebuch:

Alle auf dem Friedhof wiedergefunden. Grab der Goetheschen Familie. Walter(!) von Goethe geb. Weimar 9. April 1818, gest. Leipzig 15. April 1883, „mit ihm erlosch Goethes Geschlecht, dessen Name alle Zeiten überdauert“, Grabinschrift der Frau Karoline Falk: „Während Gott ihr sieben der eigenen Kinder nahm, wurde sie fremden Kindern eine Mutter. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.“

Home Startseite November 2022

Der Roman „Im Westen nichts Neues“ des Osnabrückers Erich Maria Remarque (1898 – 1970) gehört seit seinem Erscheinen 1928 zu den auflagenstärksten und erfolgreichsten Büchern der Buchgeschichte. Er wurde bereits dreimal verfilmt (erste, bis heute legendäre Verfilmung 1929, letzte Verfilmung: Premiere November 2022). „… wie Du weißt, haben fast alle meine Bücher ein Stück Hintergrund von Osnabrück“, schreibt Remarque im Mai 1957 aus New York an den Jugendfreund Hanns-Gerd Rabe. Dennoch nennt er in dem 1962 erschienenen Roman „Die Nacht von Lissabon“ zum ersten und einzigen Mal in einem seiner Romane seine Heimatstadt Osnabrück mit ihrem richtigen Namen. In den anderen Werken verfremdet Remarque stets den Namen seiner Stadt. Auf dem Bild ist rechts neben dem berühmten Friedensrathaus ein Teil der Marienkirche zu erkennen. Foto: Bernd Stegemann

Literaturlandschaften e.V.

Ich berührte ihre Schulter. „Helen“, sagte ich, „alles wird gutgehen.“

Sie nickte. „Ich bringe dich zur Marienkirche. Ich will wissen, daß du sicher hinkommst.“

Wir gingen schweigend hin. Es war nicht weit. Helen verließ mich, ohne ein Wort zu sagen. Ich sah ihr nach, während sie über den alten Marktplatz ging. Sie ging rasch und blickte sich nicht um.

Ich blieb im Schatten des Portals stehen. Rechts lag das Rathaus im Schatten; nur auf den steinernen Gesichtern der alten Skulpturen schimmerte ein Streifen Mondlicht. Auf der Freitreppe davor war das Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1648 verkündet worden; ebenso der Beginn des Tausendjährigen Reiches im Jahre 1933. Ich überlegte, ob ich erleben würde, daß auch sein Ende hier gemeldet werden würde. Ich hatte wenig Hoffnung.

Ich versuchte nicht, in die Kirche zu gehen.

(Erich Maria Remarque, Die Nacht von Lissabon, KiWi-Tb 151, Seite 66/67)

Home Startseite Oktober 2022

Es war wohl auch die Geschichte von jenem merkwürdigen Ungeheuer von Loch Ness, die den 1858 achtunddreißigjährigen Schottland-Reisenden Theodor Fontane vierzig Jahre später verführte, dem märkischen Stechlinsee im Norden Brandenburgs ein ähnliches Mysterium zuzuschreiben. Dass Fontane dem verträumten brandenburgischen Gewässer im heutigen Landkreis Oberhavel mit dem am Ostufer gelegenen späteren literaturträchtigen Künstlerdorf Neuglobsow die Rolle überträgt, in prophetischer Unruhe die großen Bewegungen der Weltgeschichte anzukündigen, „wenn’s aber draußen was Großes gibt“, geht literarisch einzigartig schön weit über den Mythos in den Schottischen Highlands hinaus. Foto: Susen Liepner

Literaturlandschaften e.V.

Im Norden der Grafschaft Ruppin, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin (und noch darüber hinaus) eine mehrere Meilen lange Seenkette durch eine menschenarme, nur hie und da mit ein paar Dörfern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, Glas- und Teeröfen besetzte Waldung. Einer der Seen, die diese Seenkette bilden, heißt „der Stechlin“. Zwischen flachen, nur an einer einzigen Stelle steil und kaiartig ansteigenden Ufern liegt er da, rundum von alten Buchen eingefaßt, deren Zweige, von ihrer eignen Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spitze berühren. Hie und da wächst ein weniges von Schilf und Binsen auf, aber kein Kahn zieht seine Furchen, kein Vogel singt, und nur selten, daß ein Habicht drüber hinfliegt und seinen Schatten auf die Spiegelfläche wirft. Alles still hier. Und doch, von Zeit zu Zeit wird es an ebendieser Stelle lebendig. Das ist, wenn es weit draußen in der Welt, sei’s auf Island, sei’s auf Java zu rollen und zu grollen beginnt oder gar der Aschenregen der hawaiischen Vulkane bis weit auf die Südsee hinausgetrieben wird. Dann regt sich’s auch hier, und ein Wasserstrahl springt auf und sinkt wieder in die Tiefe. Das wissen alle, die den Stechlin umwohnen, und wenn sie davon sprechen, so setzen sie wohl auch hinzu: „Das mit dem Wasserstrahl, das ist nur das Kleine, das beinah Alltägliche; wenn’s aber draußen was Großes gibt, wie vor hundert Jahren in Lissabon, dann brodelt’s hier nicht bloß und sprudelt und strudelt, dann steigt statt des Wasserstrahls ein roter Hahn auf und kräht laut in die Lande hinein.“

Theodor Fontane, Der Stechlin (1. Kapitel)

Home Startseite September 2022

„Die konnten früher einfach bauen. Die wußten, wie man einen Platz inszeniert“, schreibt Horst Krüger in seinen Reise-Essays „Tiefer deutscher Traum“ (Hoffmann und Campe 1983) über die Erfurter Dom- und St. Severi-Kulisse mit ihrer gewaltigen Freitreppe und klagt mit Blick auf die Gegenwart: „Wir wissen nichts mehr davon, dass die Welt eine Bühne ist und dass wir Menschen die Spieler darauf sind.“ Foto: G. Seeberg-Elverfeldt

Literaturlandschaften e.V.

Karl Philipp Moritz, „Andreas Hartknopf“ (1786/1790)

„Mein Abschied von Hartknopf, als er aus Erfurt gieng“

Karl Emil Franzos, „Aus Anhalt und Thüringen“ (1903)

Kapitel „Erfurt“

Home Startseite August 2022

Noch kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges holte ihn amerikanischer Artilleriebeschuss von seinem buchstäblich „hohen Ross“ herunter, den 1897 am Deutschen Eck in Koblenz zu gigantischen Denkmalsehren gekommenen Kaiser Wilhelm I. Erst 1993 konnte er nach vielen Auseinandersetzungen sein Ross auf dem Denkmalsockel erneut besteigen. Koblenz-Touristen aus aller Welt wissen es fotografisch zu schätzen. Vermutlich wird auch die Literaturgeschichte künftiger Generationen dem wieder ins „Wächteramt“ über Rhein und Mosel gesetzten Kaiser immer wieder einmal ihre Aufmerksamkeit schenken, so wie es der Moselreisende Kurt Tucholsky 1930 tat. Foto: Markus Königshoven

Literaturlandschaften e.V.

Da stand – Tschingbumm! – ein riesiges Denkmal Kaiser Wilhelms des Ersten: ein Faustschlag aus Stein. Zunächst blieb einem der Atem weg. Sah man näher hin, so entdeckte man, dass es ein herrliches, ein wilhelminisches, ein künstlerisches Kunstwerk war. … Zunächst ist an diesem Monstrum kein leerer Fleck zu entdecken. Es hat die Ornamenten-Masern.

Home Startseite Juli 2022

Seit Jahrhunderten steht die Wurmlinger Kapelle auf dem hohen Bergrücken zwischen Rottenburg und Tübingen. Die Romantik entdeckte den idyllischen Kapellenberg neu und machte ihn zu einem Anziehungspunkt für die in ganz Deutschland entstehende Wanderbewegung. So kam auch der junge Ludwig Uhland nach Wurmlingen und war tief beeindruckt von dem Bild, das sich ihm bot. Die so schlichte wie ergreifende Sprache seines Gedichts „Droben stehet die Kapelle“ hat den Namen des kleinen Ortes Wurmlingen in alle Welt getragen. Es gab eine Zeit, in der kein deutsches Lesebuch ohne den schwäbischen Klassiker auskam. Foto: Copyright Marlies Wagner

Literaturlandschaften e.V.

Droben stehet die Kapelle,

Schauet still ins Tal hinab,

Drunten singt bei Wies‘ und Quelle

Froh und hell der Hirtenknab‘.

Traurig tönt das Glöcklein nieder,

Schauerlich der Leichenchor;

Stille sind die frohen Lieder,

Und der Knabe lauscht empor.

Droben bringt man sie zu Grabe,

Die sich freuten in dem Tal.

Hirtenknabe, Hirtenknabe!

Dir auch singt man dort einmal.

Ludwig Uhland, 1805

Home Startseite Juni 2022

Die ersten dreizehn Jahre seines Lebens verbrachte Friedrich von Hardenberg (1772–1801), besser bekannt als Novalis, im elterlichen Schloss in Oberwiederstedt, wo er am 2. Mai zur Welt gekommen war (heute Novalis-Museum, Forschungsstätte der Frühromantik und Sitz der Internationalen Novalis-Gesellschaft). Das Traumbild der Blauen Blume, bis heute symbolischer Leitbegriff der Epoche der Romantik, hat vermutlich in der von Novalis‘ Vater gepflegten Parklandschaft des Schlosses seine ersten Ursprünge und dürfte von hier aus auch in den Roman „Heinrich von Ofterdingen“ eingeflossen sein. Foto: Dr. Gunhild Schöler

Literaturlandschaften e.V.

Die Eltern lagen schon und schliefen, die Wanduhr schlug ihren einförmigen Takt, vor den klappernden Fenstern sauste der Wind; abwechselnd wurde die Stube hell von dem Schimmer des Mondes.

Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager, und gedachte des Fremden und seiner Erzählungen. Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben, sagte er zu sich selbst; fern ab liegt mir alle Habsucht: aber die blaue Blume sehn‘ ich mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn, und ich kann nichts anders dichten und denken. So ist mir noch nie zu Muthe gewesen: es ist, als hätt‘ ich vorhin geträumt, oder ich wäre in eine andere Welt hinübergeschlummert … Es ist mir oft so entzückend wohl, und nur dann, wenn ich die Blume nicht recht gegenwärtig habe, befällt mich so ein tiefes, inniges Treiben: das kann und wird keiner verstehn.

(Novalis, Heinrich von Ofterdingen, Erster Teil, Erstes Kapitel, Die Erwartung)

Die Gewächse sind so die unmittelbarste Sprache des Bodens; Jedes neue Blatt, jede sonderbare Blume ist irgend ein Geheimniß, was sich hervordrängt und das, weil es sich vor Liebe und Lust nicht bewegen und nicht zu Worten kommen kann, eine stumme, ruhige Pflanze wird. Findet man in der Einsamkeit eine solche Blume, ist es da nicht, als wäre alles umher verklärt und hielten sich die kleinen befiederten Töne am liebsten in ihrer Nähe auf? Man möchte für Freuden weinen, und abgesondert von der Welt nur seine Hände und Füße in die Erde stecken, um Wurzeln zu treiben und nie diese glückliche Nachbarschaft zu verlassen. Über die ganze trockne Welt ist dieser grüne, geheimnißvolle Teppich der Liebe gezogen. Mit jedem Frühjahr wird er erneuert und seine seltsame Schrift ist nur dem Geliebten lesbar wie der Blumenstraus des Orients.

(Novalis, Heinrich von Ofterdingen, Zweiter Teil, Die Vollendung)

Home Startseite Mai 2022

Die beschauliche Rheinromantik in Andernach bei Koblenz lässt kaum erahnen, dass hier am 16.08.1920 der als „Dirty Old Man“ in die Literaturgeschichte eingegangene Charles Bukowski geboren wurde. Umso beachtlicher, dass die Geburtsstadt des unbequemen Autors im August 2021 zusammen mit der Charles-Bukowski-Gesellschaft als weltweit erste Straßenbenennung das „Charles-Bukowski-Ufer“ samt Gedenktafel einweihte. Der in Los Angeles aufgewachsene und beheimatete Schriftsteller pflegte Zeitlebens eine sentimentale Verbundenheit mit seiner deutschen Heimat. Bukowskis Werk wurde in über zwanzig Sprachen übersetzt.

Literaturlandschaften e.V.

Wir gingen also aus dem Hotel raus und kauften mengenweise Wein. Wir haben uns auch Regenmäntel besorgt. Es hat die ganze Nacht geregnet. Der Rhein war über die Ufer getreten. Sie nannten das die Jahrhundert-flut. Ich habe schon immer schreckliche Wetterverhältnisse ausgelöst, wo ich auftauchte.

(Aus: Die Ochsentour, S.25)

Also ja, meine erste Sprache war Deutsch, bevor ich mit drei nach Amerika kam. Dort musste ich mir beizeiten die Sprache und den Dialekt abgewöhnen, weil du in der Schule dafür gehasst wurdest. Irgendwie komisch, dass meine frühen Schreiberfolge ausge-rechnet durch deutsche Übersetzungen meiner Werke kamen.

(Aus einem Brief vom 22. Mai 1992)

Wie ihr wisst, stamme ich aus Deutschland, und jetzt komme ich hierher zurück, weil ich diese Worte geschrieben habe und Carl Weissner [mein Übersetzer] sie zu euch zurückgebracht hat, oder mich zu euch zurückgebracht hat, an den Ort meiner Herkunft. Für mich ist das ein merkwürdiges Wunder. In gewisser Weise fühlt sich das für mich gut und seltsam an.

(Kurze Publikumsansprache gegen Ende seiner Lesung in Deutschland am 18. Mai 1978)

Home Startseite April 2022

Dass ihre „Karte vom Ufer der Saale“ ein unsterbliches lyrisches Denkmal auslösen würde, hätte sich Caroline Benn (1858-1912), die Frau des Pastors Gustav Benn

(1857-1939), bei ihrem Aufenthalt in Thüringen sicher nicht träumen lassen. Heute gehört das Gedicht Gottfried Benns von 1926 zu den berühmtesten Visitenkarten der an bedeutenden literarischen Zeugnissen keineswegs armen Stadt Jena. Unser Bild zeigt neben dem „Ufer der Saale“ in der Ferne den markanten Jenzig, eines der „Sieben Wunder von Jena“. Foto: Conny Sandvoß

Literaturlandschaften e.V.

Jena

„Jena vor uns im lieblichen Tale“

schrieb meine Mutter von einer Tour

auf einer Karte vom Ufer der Saale,

sie war in Kösen im Sommer zur Kur;

nun längst vergessen, erloschen die Ahne,

selbst ihre Handschrift, Graphologie,

Jahre des Werdens, Jahre der Wahne,

nur diese Worte vergesse ich nie.

Es war kein berühmtes Bild, keine Klasse,

für lieblich sah man wenig blühn,

schlechtes Papier, keine holzfreie Masse,

auch waren die Berge nicht rebengrün,

doch kam man vom Lande, von kleinen Hütten,

so waren die Täler wohl lieblich und schön,

man brauchte nicht Farbdruck, man brauchte nicht Bütten,

man glaubte, auch andere würden es sehn.

Es war wohl ein Wort von hoher Warte,

ein Ausruf hatte die Hand geführt,

sie bat den Kellner um eine Karte,

so hatte die Landschaft sie berührt,

und doch – wie oben – erlosch die Ahne

und das gilt allen und auch für den,

die – Jahre des Werdens, Jahre der Wahne –

heute die Stadt im Tale sehn.

Gottfried Benn „Jena“ (Sämtliche Gedichte. Klett-Cotta, Stuttgart 2019)

Home Startseite März 2022

Literaturlandschaften e.V.

Es ist selten, dass ein Bürgerhaus stadtprägen-de Bauwerke wie mittel-alterliche Kirchen oder Stadttore in den Schatten stellt. Dem durch Thomas Mann weltberühmt ge-wordenen Buddenbrook-haus in der Lübecker Mengstraße fiel diese Aufgabe in weniger als einem Jahrhundert zu. Wer von Lübeck spricht, nennt in der Regel zuerst das Buddenbrookhaus, bevor von Dom, Marien-kirche oder Holstentor die Rede ist. Insofern kommt dem Buddenbrookhaus als „von der Literatur ge-zeugter Realität“ eine ganz ungewöhnliche Rolle zu.

Foto: Buddenbrookhaus.

Auszug „Buddenbrooks“

Konsul Buddenbrook stand,

die Hände in den Taschen seines hellen Beinkleids vergraben, in seinem Tuchrock ein wenig fröstelnd, ein paar Schritte vor

der Haustür und lauschte den Schritten, die in den menschen-leeren, nassen und matt beleuch-teten Straßen verhallten. Dann wandte er sich und blickte an der grauen Giebelfassade des Hauses empor. Seine Augen verweilten auf dem Spruch, der überm Eingang in altertümlichen Lettern gemeißelt stand: „Dominus providebit.“ Während er den Kopf ein wenig senkte, trat er ein und verschloß sorgfältig die schwerfällig knarrende Haustür. Dann ließ er die Windfangtüre ins Schloß schnappen und schritt langsam über die hallende Diele.

(1. Teil, Kapitel 9; Anm.: Dominus providebit:

„Der Herr wird vorsorgen“)

Home Startseite Februar 2022

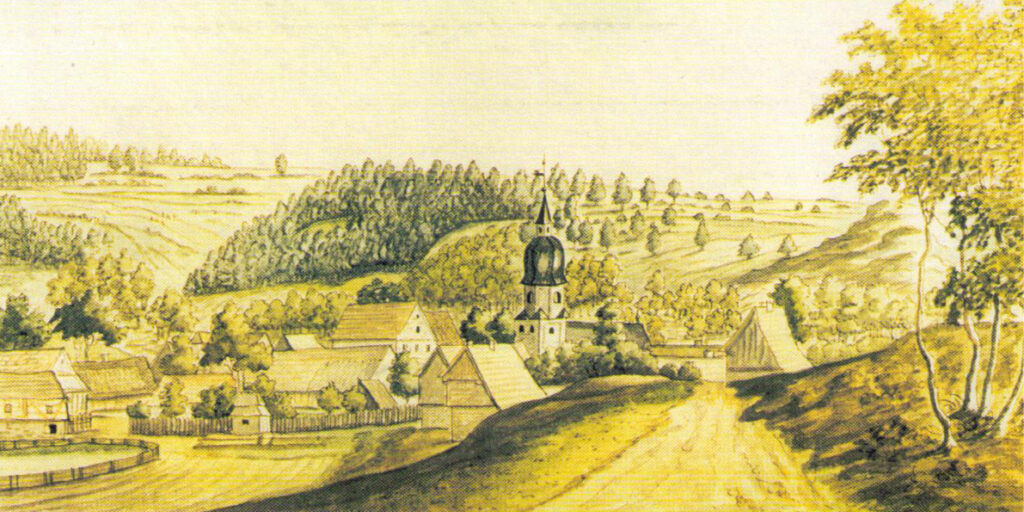

Mit einem „passenden Quersack auf dem Rücken“ musste bereits der neunjährige Johann Paul Friedrich Richter aus dem kleinen Dorf Joditz in Oberfranken seine wöchentlichen Besorgungsgänge zu den Großeltern nach Hof antreten. Auf dem 10 km langen Wanderweg an der Saale entlang sah sich der kleine Wanderer an einigen Stellen großen Ängsten ausgesetzt. Seine Schritte beflügelte jedoch besonders die Aussicht auf das Wiedersehen mit der Nachbarstochter Augustine, einem „Bauermädchen mit Blatternarben“, das er in sein Herz geschlossen hatte. Den Weg ins Dorf, den der Stich von 1788 ebenso wie den väterlichen Pfarrgarten zeigt, wird der kleine Botengänger nach der langen Wanderung wohl stets mit besonderer Freude bei der Heimkehr betreten haben. (Foto: Joditz, Aquarell von König, 1788)

Literaturlandschaften e.V.

Im „Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal“ (1792) beschreibt der spätere Dichter Jean Paul den „Risikotransport“ des Pfefferkuchens, den er aus der Stadt als Geschenk für Augustine in der Hosentasche mit sich führte. Das Manuskript des „Wutz“ hatte der junge und so gut wie unbekannte Dichter an Karl Philipp Moritz nach Berlin geschickt. Der Verfasser des Romans „Anton Reiser“, Goethes „jüngerer Bruder“ aus den gemeinsamen Tagen in Rom, schrieb nach der Lektüre des Manuskripts begeistert an den ihm unbekannten Verfasser zurück: „Es ist uns unbezahlbar. Wir bitten Sie aber, als ein kleines Zeichen unserer Achtung, hundert Dukaten von uns anzunehmen … Wer Wutz Geschichte verfaßt hat, ist nicht sterblich!“ Für den bis dahin in bitterer Armut lebenden Jean Paul bedeutete die unerwartete Geldsendung ein Geschenk des Himmels.

Jean Paul im „Wutz“ über den Transport eines Pfefferkuchens auf dem Weg von Hof nach Joditz (Auszug)

Ich halte es für schwer, einer Geliebten einen Pfefferkuchen zu schenken, weil man ihn oft kurz vor der Schenkung selbst verzehrt. Ja wurde die süße Votiv-Tafel nicht alle Viertelstunde aus der Tasche gehoben, um zu sehen, ob sie noch viereckig sei? Dies war eben das Unglück; denn bei diesem Beweis durch Augenschein, den er führte, brach er immer wenige und unbedeutende Mandeln aus dem Kuchen; – dergleichen tat er öfters – darauf machte er sich (statt an die Quadratur des Zirkels) an das Problem, den gevierteten Zirkel wieder rein herzustellen, und biß sauber die vier rechten Winkel ab und machte ein Acht-Eck, ein Sechzehn-Eck – denn ein Zirkel ist ein unendliches Viel-Eck – darauf war nach diesen mathematischen Ausarbeitungen das Viel-Eck vor keinem Mädchen mehr zu produzieren – darauf tat Wutz einen Sprung und sagte: „Ach! ich freß ihn selber“, und heraus war der Seufzer und hinein die geometrische Figur.

Home Startseite Januar 2022

Es muss ein ganz besonderer Herbst im Leben des bis dahin noch immer eher unstet und flüchtig von Ort zu Ort vagabundierenden Theaterdichters Friedrich Schiller gewesen sein. Nach der Ankunft in Dresden im September 1785 bringt ihn die Familie des wohlhabenden Gastgebers Körner im nahen Loschwitz an der Elbe auf dem eigenen Weinberg im eigenen, bis heute so genannten, Körnerschen Weinberghäuschen unter. Die ganze Familie leistet dem jungen Dichter, der für seine Arbeit an „Don Karlos“ eigentlich nichts als Ruhe braucht, auf jede unterhaltsame Weise Gesellschaft. Selbst bei Abwesenheit der Körnerschen Familie ist an Arbeitsruhe selten zu denken. Dafür sorgt unter anderem eine Gruppe von Waschfrauen, deren geschäftiger Krach jede dichterische Konzentration unmöglich macht. Ihr munteres Waschtrog-Geschwätz treibt ihn sogar einmal zu humorvollen „Protestversen“. Dennoch entstehen hinter den Fenstern des heute in Privatbesitz befindlichen Hauses die großen Dialoge der sogenannten „Eboli-Szenen“ in „Don Karlos“. Der Überlieferung nach vollendet Schiller hier auch das bereits in Leipzig begonnene berühmte Lied „An die Freude“, das, nach einer später eher kritischen Einschätzung durch den Dichter in der Vertonung Beethovens dennoch einen einzigartigen Siegeszug durch die Musikgeschichte antrat. (Foto: Gunhild Schöler)

Literaturlandschaften e.V.

In den obigen Mauern entstanden:

„Don Karlos“, 2. Akt, 8. Auftritt, Auszug

Liebesgeständnis von Prinzessin Eboli und Karlos

PRINZESSIN

Längst hätt ich diesen Hof

Verlassen, diese Welt verlassen, hätte

In heilgen Mauren mich begraben; doch

Ein einzig Band ist noch zurück, ein Band,

Das mich an diese Welt allmächtig bindet.

Ach, ein Phantom vielleicht! doch mir so wert!

Ich liebe und bin – nicht geliebt.

KARLOS (voll Feuer auf sie zugehend)

Sie sinds!

So wahr ein Gott im Himmel wohnt. Ich schwör es.

Sie sinds, und unaussprechlich.

PRINZESSIN

Sie? Sie schwörens?

O, das war meines Engels Stimme! Ja,

Wenn freilich Sie es schwören, Karl, dann glaub ichs,

Dann bin ichs.

KARLOS (der sie voll Zärtlichkeit in die Arme schließt)

Süßes, seelenvolles Mädchen!

Anbetungswürdiges Geschöpf! – Ich stehe

Ganz Ohr – ganz Auge – ganz Entzücken – ganz

Bewunderung. – Wer hätte dich gesehn,

Wer unter diesem Himmel dich gesehn,

Und rühmte sich – er habe nie geliebt?

(…)

Gleichzeitig vom (nach eigenen Worten) „niedergeschlagenen Trauerspieldichter“ während der Arbeit an „Don Karlos“ entstandene Protestverse, gerichtet an die „Konsistorialrat Körnersche weibliche Waschdeputation“:

Home Startseite Dezember 2021

Am 29. November 1777 brach Johann Wolfgang Goethe alias Johann Wilhelm Weber zu einem abenteuerlichen Winterritt auf, der ihn, in Begleitung des Torfhausförsters Christoph Degen, am 10. Dezember auf den höchsten Gipfel des Harzes, den verschneiten Brocken, führte. Briefe, Tagebuchnotizen sowie seine während der Reise entstandenen Verse in freien Rhythmen, die Ode „Harzreise im Winter“, zeugen von seiner Begeisterung, aber auch von seinem vielfältigen Interesse an allem, was ihm begegnete. Es wurde die leidenschaftlichste seiner drei Brockenbesteigungen – Tgb. 10. December 1777: „1 viertel nach 10 aufgebrochen von da (Anm.: Torfhaus) auf den Brocken. Schnee eine Elle tief, der aber trug. 1 viertel nach eins droben. Heitrer herrlicher Augenblick, die ganze Welt in Wolcken und Nebel und oben alles heiter. Was ist der Mensch dass du sein gedenckst.“

Das Bild zeigt den Blick von der Gipfelkuppe des Brockens über die verschneiten Krüppelfichten der natürlichen Baumgrenze ins nördliche Vorland mit dem dunklen Buchenriegel des Huy-Höhenzuges. Foto: Wolff

Literaturlandschaften e.V.

„Sie waren fast zwei Stunden unentwegt durch den Schnee gestapft, mal einsinkend, dann wieder über weite Strecken auf der tragenden Harschkruste, und immer prallte die Sonne hernieder. Sie hielten sich auch jetzt nicht auf.

Der letzte Anstieg wurde mühseliger und gefahrvoller. Verborgene Klüfte zwischen Steinen und Wurzeln ließen den Fuß, das Bein, bis zur Hüfte mitunter, wegrutschen, Äste, in die sie haltsuchend griffen, überschütteten sie mit Lasten von Schnee. Nirgends war hier eine Spur, eine Fährte zu sehen, glitzernd dehnte sich die trügerische Decke.

Zur Höhe hin wurde der Baumwuchs immer verkrüppelter, bizarrer, von Wind und Wetter niedergedrückt. Geduckt, sich krümmend, beladen, vermummt, unkenntlich schlichen die Bäume die Kuppe an, die sie doch nicht erreichten, Gnomengestalten, in der Bewegung erstarrt, erfroren.

So weit das Auge reichte, dehnte sich weiß und milchig und eben, mit Wellen und Untiefen und Inseln, ein ungeheures Wolkenmeer, reichend von Horizont zu Horizont, überspannt von unwirklich tief azurnem Himmel.“

Bernd Wolff, „Winterströme – Goethes erste Harzreise“,

Pforte-Verlag, S. 281 f.

Auf öden Gefilden;

Mit dem tausendfarbigen Morgen

Lachst du ins Herz ihm;

Mit dem beizenden Sturm

Trägst du ihn hoch empor;

Winterströme stürzen vom Felsen

In seine Psalmen,

Und Altar des lieblichsten Danks

Wird ihm des gefürchteten Gipfels

Schneebehangener Scheitel,

Den mit Geisterreihen

Kränzten ahnende Völker.

Goethe, „Harzreise im Winter“ (Auszug)

Home Startseite November 2021

Literaturlandschaften e.V.

Die Husumer „Wasserreihe“ in der Abendsonne. Rechts im Bild die Hausnummer 31, Wohnhaus des Dichters Theodor Storm von 1866 bis 1880 mit seiner zweiten Frau Dorothea Jensen.

Das Haus in der Altstadtgasse mit seinem vom Dichter ein-gerichteten „Poetenstübchen“ ist Entstehungsort einiger Novellen und Gedichte. Heute Sitz des Theodor-Storm-Zentrums (Storm Museum) und der Geschäfts-stelle der Theodor-Storm-Gesellschaft e.V.

(Foto: husum-tourismus.de)

Gode Nacht

Över de stillen Straten

Geit klar de Klokkenslag;

God Nacht! Din Hart will slapen,

Un morgen is ok en Dag.

Din Kind liggt in de Weegen,

Un ik bün ok bi di;

Din Sorgen un din Leven

Is allens um un bi.

Noch eenmal lat uns spräken:

Goden Abend, gode Nacht!

De Maand schient op de Däken,

Uns‘ Herrgott hölt de Wacht.

Theodor Storm

Home Startseite Oktober 2021

Blick auf Hermann Hesses Geburtsort Calw mit der Stadtkirche im Mittelpunkt. Das mächtige Kirchenschiff ist „in den Berg hineingebaut“, und so befindet sich

der Chor mit dem spitzen Kirchturm erhöht über dem oberen Marktplatz der Stadt. In Hesses Kinder- und Jugendjahren war die Stadtkirche ein ständiger Lebensbegleiter.

In der Erzählung „Kinderseele“ hat Hesse einige Erinnerungen an den markanten Ort im Calwer Stadtbild festgehalten. (Foto: Stadt Calw/Alex Kijak).

Literaturlandschaften e.V.

Der Sonntagmorgen war eine gute Sache: Ausschlafen, keine Schule, Aussicht auf ein gutes Mittagessen, kein Geruch nach Lehrer und Tinte, eine Menge freie Zeit. Dies war die Hauptsache. Schwächer nur klangen andere, fremdere, fadere Töne hinein: Kirchgang oder Sonntagsschule, Familienspaziergang, Sorge um die schönen Kleider. Damit wurde der reine, gute, köstliche Geschmack und Duft ein wenig verfälscht und zersetzt …

Beim Frühstück waren wir alle vergnügt. Es wurde mir die Wahl zwischen Kirche und Sonntagschule gelassen. Ich zog, wie immer, die Kirche vor. Dort wurde man wenigstens in Ruhe gelassen und konnte seine Gedanken laufen lassen; auch war der hohe, feierliche Raum mit den bunten Fenstern so schön und ehrwürdig, und wenn man mit eingekniffenen Augen durch das lange dämmernde Schiff gegen die Orgel sah, dann gab es manchmal wundervolle Bilder; die aus dem Finstern ragenden Orgelpfeifen erschienen oft wie eine strahlende Stadt mit hundert Türmen. Auch war es mir oft geglückt, wenn die Kirche nicht voll war, die ganze Stunde ungestört in einem Geschichtenbuch zu lesen.

(Aus: „Kinderseele“, GW 5, Frankfurt am Mai 1970, S. 194 f.)

Home Startseite September 2021

Gartenseite mit Veranda des Hauses von Arno und Alice Schmidt in Bargfeld, Kreis Celle. 1958 war das Ehepaar Schmidt von Darmstadt in das abgelegene Dorf

in der Lüneburger Heide (Südheide) gezogen und hatte das unscheinbare Haus am Dorfrand erworben, heute mit Haus, Garten und Archiv Sitz der Arno-Schmidt-Stiftung

(Foto: Literaturlandschaften e.V., 2014)

Literaturlandschaften e.V.

Arno Schmidt

über den Haustraum eines Schriftstellers

„Freilich, wenn man Geld hätte …… Ich wüßte es jetzt schon richtig anzuwenden : ein winziges Häuschen in der Heide (achttausend höchstens; nicht wie diese Bausparkassen, die mit Zwanzigtausend um sich werfen, als wär’s ein bloßer Silbenfall); im Ställchen eine Isetta; Eintausend erlesene Bücher: einmal in aller Ruhe die ‹Insel Felsenburg› durchgehen können, den ‹Nachsommer›, oder Lessing von A bis Z; zur Nacht ein richtiges Bett zum Drinniederlegen (nicht mehr dieses dürre indianerrote Gestelle von Schlafcouch!); nichts mehr ums liebe Brot schreiben zu brauchen, keine ‹experimentelle Prosa› mehr, keine feinsinnigen ‹Essays›, keine ‹Nachtprogramme›; an Uhren werden nur die lautlosen geduldet, die mit Sand und Sonne, oder höchstens im Korridor eine alte Standuhr, die alle Ewigkeiten, nachdem man vieles und vielfältiges gedacht hat, vor sich hin ‹Mnja› sagen. Den Mond untergehen sehen, über Wieseneinsamkeiten, ganz rot würde das silberne Wesen geworden sein, wenn es einsank in Dunstband und Kiefernborte …”

Aus: Arno Schmidt: Schulausflug. In: Arno Schmidt: Bargfelder Ausgabe, Werkgruppe I, Bd. 4., Zürich 1988, S. 111.

Notiz

über das ins Auge gefasste Objekt in Bargfeld

(Beschreibung auf Grund der Besichtigung vom

2. Oktober 1958)

I. Ort: Bargfeld liegt 20 km NO von Celle (dies Sitz d. zuständigen Behörden) / Einwohnerzahl 350 (~45 Häuser) / Verbindungen: in Eldingen, 3 km S, Bahnstation der Linie Celle Wittingen. – Die Landstraße selbst hört im Ort auf, da weiterhin nur Moor und ödeheide; also keinerlei Durchgangsverkehr; absolute Stille garantiert (und durch 2 Übernachtungen erprobt). / Poststelle beim Gastwirt (dort auch ein öffentlicher Fernsprecher). Ein weiteres Telefon beim Kaufmann. Keine Kirche (!). Schule am andern Ortsende, bei Schlotters; also auch diese Lärmquelle quantité négligeable. / Bei Wahlen 30% SPD=Stimmen. / Kohlenhändler und Wäscherei in Eldingen; kommen ins Dorf.”

Aus: Arno Schmidt: Fragmente. In: Arno Schmidt: Bargfelder Ausgabe, Supplemente, Bd. 1., Frankfurt/Main 2003, S. 337.

Home Startseite August 2021

Weimar, Geleitstraße. Das frühere „Hotel Chemnitius“ (heute „Hotel Anna Amalia“). Postkartenzeichnung von Siegfried Kötscher (1886-1954), Weimar 1932.

Quartier der Weimarreisenden Franz Kafka und Max Brod im Juni/Juli 1912.

Literaturlandschaften e.V.

Franz Kafka: Tagebuch (Auszüge) „Weimarreise“

Samstag, 29. Juni (1912). Abfahrt nach Weimar fünf Uhr. Langer Weg zum Hotel Chemnitius. Fast den Mut verloren.

Dreiteilige Appartements, die man uns anweist. Max soll in einem Loch mit der Luke schlafen.

Sonntag, 30. Juni. Vormittag. Schillerhaus. Goethehaus. Repräsentationsräume. Flüchtiger Anblick des Schreib- und Schlafzimmers. Trauriger, an tote Großväter erinnernder Anblick. Dieser seit Goethes Tod fortwährend wachsende Garten. Die sein Arbeitszimmer verdunkelnde Buche.

Montag, 1. Juli. Gartenhaus am Stern. Im Gras davor gezeichnet.

Dienstag, 2. Juli. Goethehaus. Mansarden. Nachmittag Liszthaus.

Mittwoch, 3. Juli. Goethehaus. Großherzogliche Bibliothek am Nachmittag. Borkenhäuschen. Shakespeare-Denkmal.

Donnerstag, 4. Juli. Goethehaus. Max fährt nach Jena zu Diederichs. Ich Fürstengruft. Über Goethes Sarg goldner Lorbeerkranz,

gestiftet von den deutschen Frauen Prags 1882. Alle auf dem Friedhof wiedergefunden. Bad. Nachmittag nicht geschlafen.

Treffe Max angekleidet im Bett. Beide unglücklich. Wenn man das Leid aus dem Fenster schütten könnte.

Freitag, 5. Juli. Gehe ins Hotel, sitze ein Weilchen bei Max, der im Bett liegt. Nachmittag Ausflug nach Belvedere.

Samstag, 6. Juli. Zu Johannes Schlaf. Er ist nicht zu Hause. Wir kommen abends wieder. Vorher Spaziergang mit Paul Ernst im Webicht. Seine Verachtung unserer Zeit, Hauptmanns, Wassermanns, Thomas Manns.

Home Startseite Juli 2021

Wasserburg Hülshoff in Münster-Roxel, Heimat der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, die am 12. Januar 1797 hier geboren wurde.

Foto: Günter Sandschulte

Literaturlandschaften e.V.

Grüße

Du Vaterhaus mit deinen Türmen,

Vom stillen Weiher eingewiegt,

Wo ich in meines Lebens Stürmen

So oft erlegen und gesiegt, –

Ihr breiten laubgewölbten Hallen,

Die jung und fröhlich mich gesehn,

Wo ewig meine Seufzer wallen

Und meines Fußes Spuren stehn!

Und Grüße, Grüße, Dach, wo nimmer

Die treuste Seele mein vergißt

Und jetzt bei ihres Lämpchens Schimmer

Für mich den Abendsegen liest,

Wo bei des Hahnes erstem Krähen

Sie matt die graue Wimper streicht

Und einmal noch vor Schlafengehen

An mein verlaßnes Lager schleicht!

Annette von Droste-Hülshoff (1797-1849)

Das Gedicht „Grüße“ entstand im September 1844 in Meersburg am Bodensee.